Tandon ordnet die Welt in verschiedene Raster,

in geometrische Anordnungen und macht sie damit greifbar. Diese Darstellungsformen sind Herangehensweisen, und sie sind, auch

wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, in ihrem durch rationale Kriterien getragenen Entstehungsprozess höchst subjektiv

und weniger – wie es etwa Rosalind Krauss im Gegensatz dazu versteht - eine Negation von Individualität und Erzählung, die

beide zum Schweigen bringt. Noch weniger sind Nita Tandons Arbeiten im Krausch´schen Sinn ( „Das Raster erklärt den Raum der

Kunst als eine Welt für sich und in Bezug auf die natürlichen Objekte als vorrangig und endgültig.“) ein rein ästhetisches

Produkt/Dekret, das unnachgiebiger nicht sein könnte und jede Entwicklung ablehnt.

Bei Tandon wird es individuell

und subjektiv, wenn die Farbgebung unterschiedlicher Serienbilder von einem nur scheinbar zufälligen, aber keineswegs bedeutungslos

gewählten Kriterium abhängt, wie dem Unterschied technologischer Farbsyteme (RGB und CMYK) aus der Drucktechnologie. Oder

wenn die am Lehrinhalt oder Lehrgegenstand ausgerichteten Dimensionen von Schulheften zum zufälligen, aber alles andere als

grundlosem Thema gemacht werden, das einen subjektiven Anstoß zur Reflexion über institutionelle Wissensvermittlung gibt.

Hinter dem Konzept der Kategorisierung und Rasterung stehen auch Anleihen an die chinesische Axiometrie, die

sich anders als die europäische Ausprägung nicht linear präsentiert, sondern den Betrachtern gleichzeitig mehrere zeitliche

und räumliche Perspektiven anbietet. Nichts ist eindimensional – auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Zumindest

die fraktale Anspielung, also die Wiederholung gleicher Muster auf unterschiedlichen Größenebenen zeigt, wie vielschichtig

eine Gesellschaft sein kann. Etwa wenn einzelne Bild-Tafeln nicht nur durch ein Unzahl von einzelnen Pixel gerastert sind,

sondern auch in zwanzig Kompartimente, Bildfelder aufgeteilt sind, und sich somit ein Raster im Raster ergibt. Es sind diese

Grids, die keineswegs im Dienste eines autonomen Raumgefüges stehen, eines Raumes der Kunst, der „sich selbst zum Zweck hat“,

der gegen Erzählung, Natur und Nachahmung gewendet wird und sich separiert, wie dies Krauss 1978 für die Moderne formuliert

hat. Es wird vielmehr mimetisches Erfassen durch Vergrößerung, Gitterstruktur, Codierung und Übertragung derart weit getrieben,

dass Wiedererkennbarkeit und der Bezug zum „eigentlichen“ Ding auf der Strecke bleiben.

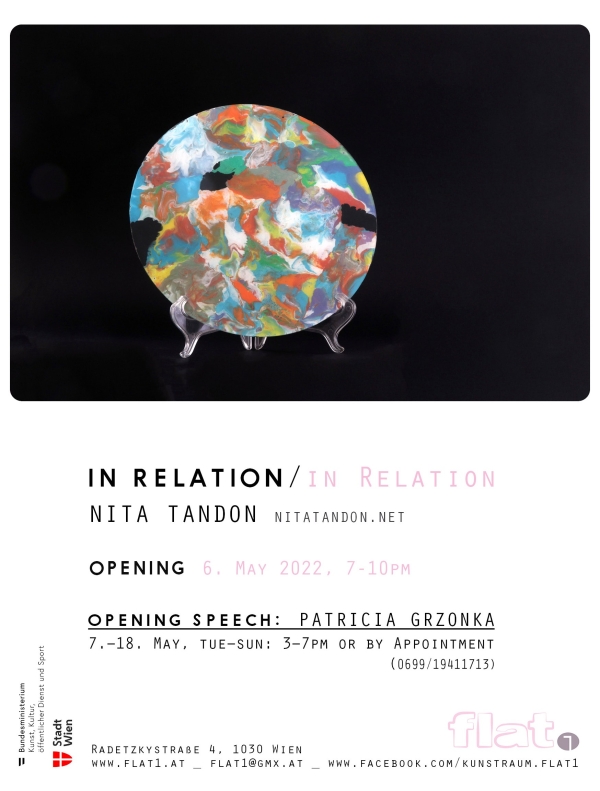

Die Farb- und Gitternetze

aus der Welt von Tandon sind immer gleichzeitig Subjekt und Objekt. Sie tragen unter der ästhetischen Oberfläche auch die

Information ihrer stellenweise oft äußerst zeitaufwendigen Erschaffung in sich. Damit gehört zu der rein optischen Botschaft

auch ein Narrativ über die Produktion an sich dazu, das viel über menschliche Begegnung, Gruppen und Arbeitswelten erzählt.

Und es ist dann auch ein Narrativ über die Welt an sich, denn logisch gesehen erstrecken sich ihre Raster in alle Richtungen

bis ins Unendliche. Jede Begrenzung, die ihnen durch ein bestimmtes Gemälde oder eine Skulptur auferlegt wird, kann dann nur

als willkürlich angesehen werden. Durch das Raster wird das gegebene Kunstwerk als ein bloßes Fragment dargestellt, ein winziges

Stück, das aus einem unendlich großen Bild herausgeschnitten wurde.

Damit verankert Tandon ihre Werke als

Erklärmuster in der Unendlichkeit der Welt und bietet eine (wenn auch vermutlich gar nicht so geplante) artifizielle Interpretationshilfe

über die Verwirrungen des aktuellen Zeitgeschens an. Viele verschieden, aber zeitgleich ablaufenden gesellschaftpolitische

Verwerfungen bedürfen einer Einordnung, vielleicht auch durch die künstlerische Botschaft, dass sich kleine Muster in immer

größeren Strukturen wiederholen. Das In-Beziehung-Setzen mittels Raster schafft Ordnung in einer Welt, die in vielen Fugen

und Ecken in Unordnung geraten ist.

© flat1 |

|