Projektleiterin: Eva Hallama

Institut für Bildende und Mediale Kunst - Abteilung Medientheorie

Laufzeit: 11/2021

- 10/2025 [an der Angewandten von 05/2024 - 10/2025]

Heritage Science Austria – Programm der Österreichischen Akademie

der Wissenschaften,

https://www.oeaw.ac.at/foerderungen/foerderprogramme/heritage-science-austria/,

Heritage_2020-88_SONIME

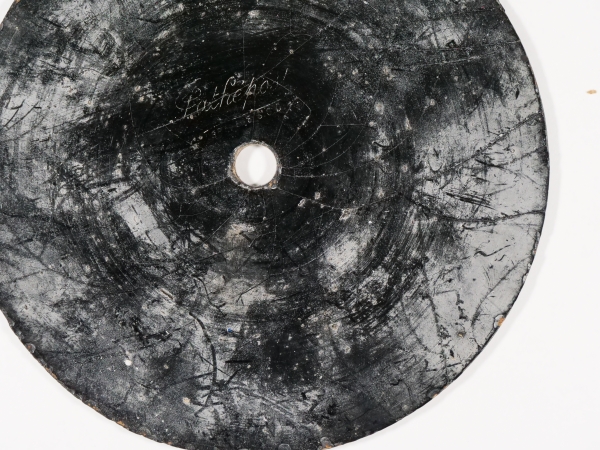

Das Projekt SONIME sammelt und beforscht Audiobriefe, die sich

in öffentlichen Archiven verbergen oder sich in Privatbesitz befinden, und die seit Beginn der Tonaufzeichnung bis zur Etablierung

digitaler Formate aus, nach und innerhalb von Österreich meistens per Post versendet worden sind. Im Fokus stehen die Kulturtechnik

des akustischen Briefs im 20. Jahrhundert, Fragen nach der Spezifität dieses Mediums wie die Intimität des Akustischen, die

Flüchtigkeit und Affektivität der Stimme, die besonders in Zeiten der Getrenntheit bedeutsam werden, sowie materialtechnische

und konservatorisch-restauratorische Aspekte seltener Audiomedien wie Direktschnittplatten, magnetischer Selbstaufnahmeplatten

oder Diktierkassetten.

In Kooperation mit dem Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften [Link:

https://www.oeaw.ac.at/phonogrammarchiv/home] und der Österreichischen

Mediathek des Technischen Museum Wien [Link:

https://www.mediathek.at/] werden die

historischen und teilweise von Materialabbau bedrohten Tonaufnahmen auf Wachswalzen, Tondraht, Direktschnitt-Schallplatten,

Magnettonband und diversen Kassettenformaten restauriert, wissenschaftlich untersucht, archiviert, digitalisiert und langzeitgesichert.

Die neu aufgebaute und zugänglich gemachte Referenzsammlung wird unter Einbeziehung des Wissens der Übergeber*innen aufgebaut,

mit denen Interviews über die Bedeutung der Audiobriefe als "memory objects” geführt werden.

Ziel des Projekts ist es,

die maßgeblichen Entwicklungen, Materialien und Eigenschaften des akustischen Briefes sowohl aus kulturhistorischer wie auch

aus restauratorischer und materialanalytischer Perspektive beschreiben zu können. Die Referenzsammlung, die dazugehörigen

Metadaten und die im Projekt entstandenen Forschungsergebnisse werden als Open Access Data für weitere Forschung zur Verfügung

stehen und zukünftige interdisziplinäre Forschungsarbeiten in diesem Bereich anregen und ermöglichen.

Bildcredits:

Pathépost-Platte, ca. 1908, Signatur: 1-01895 (Österr. Mediathek), Foto: Hallama